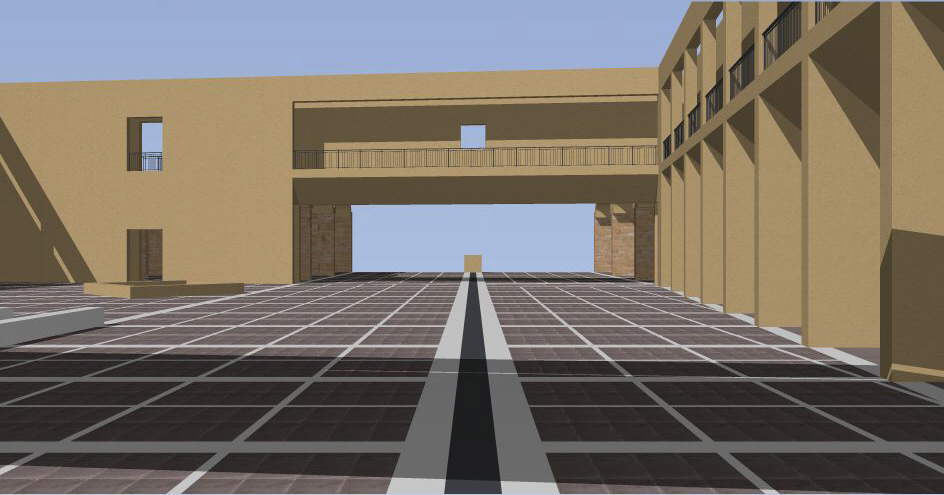

"Piazza Portella delle Ginestre"

"Piazza Portella delle Ginestre"

Una delle possibilità insediative offerte dal "Sistema delle Piazze" consisteva nel permettere che nuovi edifici di abitazione fossero costruiti tra la testata cieca delle case a schiera e il portico, possibilità che qualcuno ha colto. Dal primo piano di queste nuove case si poteva raggiungere la loggia superiore, che così si trasformava in un ballatoio. Da qui era possibile affacciarsi sul vuoto dello spazio pubblico per seguire il passeggio domenicale o assistere agli spettacoli teatrali e cinematografici che lì si sarebbero svolti.Al piano inferiore del portico, poi, si pensò di collocare una serie di vetrine mobili in modo che l'affaccio sulla piazza fosse l'ingresso non vetrato del negozio e che alcune tende bianche restituissero virtualmente l'immagine del portico.

Riconoscendo la genialità dell'intuizione dell'allora sindaco Ludovico Corrao di ripartire dalla creazione di una nuova "memoria visiva" degli spazi, segni distintivi di un tessuto urbano sul quale si collocassero nuovi ricordi, e i caratteri di un nuovo quotidiano, per una collettività alla quale memoria e identità erano state "rase al suolo", fisicamente e psicologicamente,nel loro insieme questi "non luoghi" rappresentano il tessuto connettivo della città contemporanea, l'autentico fattore coesivo del paesaggio urbano. A questo nuovo vedere i non luoghi espongono la loro natura di "corpi ambientali virtuali", dispositivi di emissione di segnali spaziali, più che sistemi fisici. I non luoghi non sono il contrario dei luoghi, nè segnalano semplicemente la loro assenza. Essi non sono entità negative ma sistemi forti, configurazioni positive. Nonostante ciò l'opinione su di essi è sospesa o negativa, al punto che spesso queste complesse presenze architettoniche non sono neanche individuate, quasi fossero invisibili, nè tantomeno decifrate nella loro interezza e nelle loro componenti. Ciò deriva dal fatto che l'architettura contemporanea, pur avendo prodotto questi sistemi non ha ancora elaborato strumenti convincenti per il loro riconoscimento e la loro interpretazione.

Tale mancanza di un quadro teorico di riferimento si deve a tre cause. La prima si identifica nel perdurare della categoria dell'"interno" come criterio di valutazione dello spazio urbano. Strade, piazze, slarghi, aree di risulta e superfici non chiaramente delimitate, i vuoti e persino gli elementi di rilevanza geografica inseriti nella città o contigui ad essa non hanno la possibilità di essere letti se non come facenti parte di un interno. La loro natura di esterni, e cioè la loro piena identità, è così del tutto ignorata. Questa estensione impropria ha due effetti. Non solo essa fa sì che non si colgano appieno i valori strutturali dei "non luoghi" ma soprattutto questa insistenza sul carattere introverso dello spazio finisce col nascondere il significato estetico degli esterni in quanto tali. Se questa è la prima causa della mancata considerazione dei non luoghi, la seconda va ritrovata nella resistenza di assumere la dispersione che li caratterizza come una qualità; il sistema discontinuo viene rifiutato in quanto espressione di un lacaniano "corpo disperso", risultato di un' inevitabile ed irreversibile lacerazione dell'unità.

Il terzo motivo del mancato riconoscimento di questi "corpi ambientali virtuali" consiste infine nel loro essere quasi esclusivamente sede di funzioni di servizio, se non proprio di attività marginali. Scenari di manifestazioni inferiori della vita urbana, i non luoghi sono confinati nel limbo di un'accorta indistinzione. Il Sistema delle Piazze non è stato ancora completato: mancano le due piazze terminali, precisamente Piazza Autonomia siciliana e Piazza Portella delle Ginestre, destinate al mercato, un'asssenza importante perchè impedisce all'insieme degli spazi di funzionare in modo adeguato sottraendo ad essi affollamento e movimento. Tuttavia, anche nel loro silenzio metafisico, lo spazio appare emozionante e ormai organico a Gibellina.